La democratie acoustique : Une nouvelle maison pour l'OSM Par Wah Keung Chan

/ 1 septembre 2011

English Version...

Version Flash ici

Enfin! Après l’avoir espérée pendant

presque trois décennies, Montréal aura finalement une salle de concert

digne de ce nom. Le 26 août 2011, l’Orchestre symphonique de Montréal

a répété pour la première fois dans sa nouvelle résidence – qui

attend encore d’être baptisée – voisine de la Place des Arts.

Très attendu, le concert inaugural de l’OSM, le 7 septembre, ouvrira

un nouveau chapitre de l’histoire de la musique à Montréal et au

Canada.

Le bois blond de hêtre du Québec qui

habille tout l’intérieur de la salle depuis les parois jusqu’au

plancher, et les tuyaux de l’orgue Casavant dominant la scène, ravissent

le regard. Mais on se prend à se demander: l’acoustique sera-t-elle

à la hauteur? S’il est trop tôt pour en jurer, les idées et la

feuille de route des gens chargés de la réaliser permettent de croire

à une réussite sur les deux plans.

Dans les coulisses

Porté au pouvoir en 2003, le

gouvernement du Parti libéral met à la poubelle le vieux dossier de

la salle de concert et opte pour le partenariat public-privé (PPP).

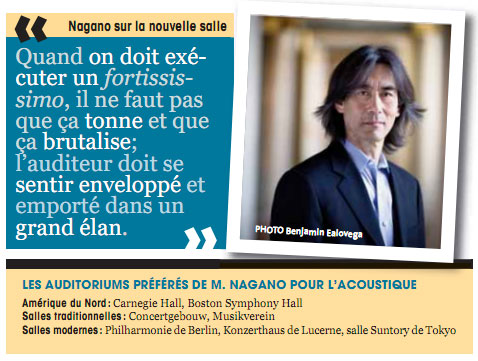

La perspective d’une acoustique permettant de rendre d’autres

ppp (pianississimo) aurait-elle pesé dans la décision de maestro

Kent Nagano d’assumer la direction artistique de l’OSM en 2004?

Peut-être. Quoi qu’il en soit, dès son arrivée, il recommande de

confier les travaux d’acoustique à la firme Artec.

«Nous sommes partis d’un concept basé

sur la forme rectangulaire traditionnelle des salles de concert englobant

les parois et les sièges», dit Tateo Nakajima, associé chez Artec. «Nous sommes partis d’un concept basé

sur la forme rectangulaire traditionnelle des salles de concert englobant

les parois et les sièges», dit Tateo Nakajima, associé chez Artec.

La participation de Kent Nagano au processus

se devine partout. C’est lui qui a recommandé de rapprocher la scène

du public, comme au Concertgebouw à Amsterdam, a-t-il confié à

La Scena Musicale lors d’une visite du chantier en octobre dernier.

C’est encore lui qui a choisi le système de réflecteurs en bois

rectangulaires ajustables, intégré au plafond mais qui surplombe aussi

les sièges, alors que de nombreuses salles de concert canadiennes signées

Artec (dont Windspear à Edmonton et Roy Thomson à Toronto) présentent

des panneaux circulaires amovibles suspendus au-dessus de la scène

seulement. «En 2004, les idées de M. Nagano sur la nouvelle salle

et sur le rôle qu’elle jouerait dans la collectivité, pour l’orchestre

et pour le répertoire, nous ont été exposées, dit M. Nakajima. Elles

ont été le point de départ de notre design. M. Nagano a été périodiquement

consulté, il a approuvé les décisions, participé aux discussions,

rappelant et renforçant des arguments qui lui tenaient à cœur.»

Le projet d’Artec a été retouché

par le gouvernement du Québec, puis soumis à un appel d’offres en

vue du choix d’une firme d’architecture et de construction. Le processus

s’est étalé sur deux ans. M. Nakajima s’est entretenu avec chacun

des soumissionnaires au fil d’une série de rencontres supervisées

par le gouvernement.

Jack Diamond, le soumissionnaire retenu,

est membre du cabinet d’architectes Diamond-Schmitt qui a conçu le

célèbre Four Seasons Performing Arts Centre de Toronto, résidence

de la Canadian Opera Company. Ce choix a pu paraître étrange, les

deux sociétés n’ayant jamais collaboré jusque-là. D’autant plus

que M. Diamond avait déjà son propre acousticien conseil avant de

décrocher le contrat de la salle de concert montréalaise.

«Il a été décidé que M. Diamond

ferait des propositions et que nous trouverions le moyen de travailler

ensemble, ou pas, explique M. Nakajima. Les souhaits de notre partenaire

se rapportaient soit à l’architecture, soit au budget. Mais comme

Artec avait la responsabilité ultime de l’acoustique et du bâtiment,

il n’était pas question de renoncer à la moindre parcelle de notre

autorité décisionnelle.»

La

« boîte à chaussures »

La salle Wilfrid-Pelletier, qui

compte 2990 sièges et abrite l’OSM depuis sa construction en 1963,

n’a jamais été reconnue pour ses qualités acoustiques. Elle avait

été conçue comme une salle multifonctionnelle, selon l’usage à

l’époque. Le conseil d’administration de la Place des Arts, qui

exigeait une salle de 5000 places, avait alors consulté feu Russell

Johnson, le fondateur d’Artec. «Il a fallu un an à Russell pour

les convaincre qu’une aussi grande salle ne rendrait pas justice à

l’orchestre», dit M. Nakajima. Même après l’ajout des panneaux

de bois autour de la scène lors des rénovations de 1990, l’acoustique

laissait à désirer. Nagano précise: «Avec le bruit de la climatisation

et le chuintement de l’éclairage, il est impossible d’y faire entendre

un vrai pianississimo.»

Les qualités acoustiques de la nouvelle

salle résultent avant tout du respect d’une exigence primordiale

chez Artec concernant les bruits extérieurs: l’isolation phonique.

Jack Diamond a trouvé le moyen de l’obtenir en faisant reposer la

salle sur des coussins acoustiques en caoutchouc formant une enveloppe

distincte des fondations extérieures, comme au Four Seasons à Toronto.

«Nous avons imaginé le moyen de réaliser une isolation d’un seul

mètre au lieu des trois mètres habituels, expliquait fièrement M.

Diamond durant une tournée du chantier en juin dernier. Les camions

peuvent donc s’arrimer directement à la scène pour décharger le

piano et les instruments.»

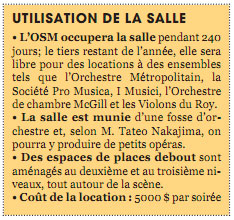

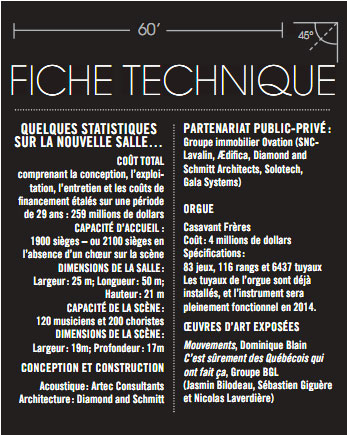

Chose étonnante, la nouvelle salle de

1900 places (2100 en l’absence de chœur) est à peine plus petite

que Wilfrid-Pelletier. «Celle-ci est beaucoup plus étroite. C’est

d’ailleurs pour cela que le son initial sera très clair, et la réverbération

chaleureuse», ajoute Matthew Lella, architecte de projet chez Diamond-Schmitt. Chose étonnante, la nouvelle salle de

1900 places (2100 en l’absence de chœur) est à peine plus petite

que Wilfrid-Pelletier. «Celle-ci est beaucoup plus étroite. C’est

d’ailleurs pour cela que le son initial sera très clair, et la réverbération

chaleureuse», ajoute Matthew Lella, architecte de projet chez Diamond-Schmitt.

L’autre aspect qui distingue la nouvelle

salle de l’ancienne concerne le système de réflecteurs ajustables

du plafond, une installation complexe qui a demandé beaucoup de temps.

«La relation visuelle et esthétique des réflecteurs à la salle fait

penser à São Paulo, dit M. Nakajima. Là-bas, tout le plafond est

ajustable, ici il l’est aux deux tiers.

«Dans une grande salle, la distance

que parcourt le son est plus grande et si la réverbération est trop

forte, elle fera écho. L’ajustement des réflecteurs fait en sorte

que le son initial atteint le public plus rapidement et qu’on peut

moduler la quantité d’énergie sonore dirigée vers la partie supérieure

du plafond. Le son se fond, revient, et l’auditeur le perçoit comme

un son unique. Certains répertoires exigent un environnement plus vaste,

plus large et davantage de soutien. Pour les uns, un temps de décroissance

faible est souhaitable, tandis que pour d’autres les variations harmoniques

sont telles que l’on peut s’accommoder de réverbérations plus

longues et plus pleines. Il y a une différence entre un ensemble de

musique de chambre et un orchestre.»

D’ici le 7 septembre, M. Nakajima procédera

à des essais approfondis avec M. Nagano à la tête de son orchestre

pour que tout soit fin prêt le soir de l’inauguration. «Notre intention

est de mettre au point, d’ici la fin de la première année, un éventail

de configurations de base correspondant aux principales tailles et catégories

de formations instrumentales de manière à ne pas avoir à nous inquiéter

constamment, déclare M. Nakajima. Nous n’allons pas nous amuser à

changer l’aménagement à chaque mouvement de symphonie! À Miami,

par exemple, nous disposons de six configurations, mais à Lucerne,

où ils adorent ajuster l’acoustique, nous en avons seize. Il s’agit

avant tout d’un choix artistique, fait avec l’appui du personnel

technique.»

Un grand nombre de concepteurs s’efforcent

d’obtenir une absorption égale de son par les sièges et par les

spectateurs. Artec adopte une approche différente, qui consiste à

réduire autant que possible la déperdition de son dans la salle: d’où

le choix de fauteuils au dossier et au siège plutôt durs, précisément

pour limiter l’absorption. «Le sommet du fauteuil fait office de

rambarde pour vous guider lorsque vous quittez la salle; il faut aussi

que le mécanisme du siège soit silencieux», explique M. Nakajima.

Afin de simuler la présence du public pendant les répétitions, on

peut aussi déployer des rideaux le long des parois latérales.

L’architecte a eu une trouvaille pour

éliminer le bruit provoqué par la climatisation. «Nous avons fait

sortir l’air par des bouches rondes placées à la base de chaque

fauteuil, fait observer M. Diamond. Ce système déplace de gros volumes

d’air, mais lentement, si bien qu’on n’entend ou ne sent rien.»

De nombreux autres éléments d’architecture

contribuent à améliorer l’acoustique de la nouvelle salle. «Vous

avez là un exemple contemporain de la ‘’boîte à chaussures’’

classique. Dans les boîtes à chaussures des premiers temps, vous aviez

de nombreuses décorations, angelots, colonnes ou autres, dont la fonction

était de disperser le son. Tout cela n’existe pas dans une salle

de concert contemporaine. Nous devons obtenir le même effet en jouant

avec les incurvations et avec la texture des parois. Certaines boiseries

sont polies tandis que d’autres sont légèrement poncées pour favoriser

la diffusion des hautes fréquences. La façade des balcons opère une

diffusion différente, tandis que les larges arrondis aident le passage

des basses fréquences. Et les bandes blanches ont été moulées dans

le plâtre selon des angles qui assurent encore une autre forme de diffusion»,

commente M. Diamond.

Il poursuit: «Ce que nous voulions,

c’était donner la sensation que l’on se trouve dans un cocon. La

scène est entourée par le public, ce qui crée l’intimité entre

l’auditoire et les musiciens. Et les musiciens eux-mêmes aspirent

à cette intimité, ils veulent ce lien, comme pour tendre les bras

vers les auditeurs. Bref, on doit s’efforcer de couler les exigences

acoustiques dans un moule architectural correspondant à une salle.

Il faut que celui qui entre dans la salle se sente à l’aise, détendu,

qu’il ne soit pas distrait par des bizarreries architecturales. En

d’autres termes, il faut que la salle suscite l’intérêt, qu’elle

dégage une force sereine qui vous enveloppe.»

Très bien, mais quel est le meilleur

siège pour l’écoute? Voici la réponse de M. Diamond: «C’est

une salle de concert démocratique, la densité du son est la même

pour chaque fauteuil.» Mais M. Nakajima se montre plus réaliste: «Étant

donné que de nos jours, la densité et l’impact du son constituent

un critère déterminant de succès, nous devons travailler sur sa répartition.

Il est impossible d’obtenir physiquement une répartition uniforme

du son: chaque spectateur est placé à une distance différente des

parois et selon une géométrie distincte par rapport aux musiciens,

si bien que dans les faits, la perception sera différente pour chaque

auditeur. Notre objectif reste cependant d’offrir, partout dans la

salle, une expérience de très haute qualité ne se distinguant pas

de façon marquée de celle des autres.»

Tous les chemins mènent

à...

Comment en vouloir à M. Diamond

de son enthousiasme alors que ce qui émane incontestablement de la

conception architecturale, c’est précisément l’impression d’une

salle démocratique? L’élément qui lui a sans doute valu d’emporter

le contrat.

«Pendant le concert, ce sont les musiciens

qui sont au centre de l’attention, dit M. Diamond. Mais à l’entracte,

lorsque le public se déverse dans les espaces communs, c’est lui

qui entre en scène: on rencontre des amis, on se déplace dans le foyer,

la cohésion s’accomplit, mais de façon différente. De là où nous

sommes, le regard peut descendre jusqu’à l’entrée de la rue Saint-Urbain

et remonter jusqu’au dernier étage. On peut embrasser d’un seul

regard tous les niveaux du foyer tout en étant visuellement relié

à l’extérieur.» «Pendant le concert, ce sont les musiciens

qui sont au centre de l’attention, dit M. Diamond. Mais à l’entracte,

lorsque le public se déverse dans les espaces communs, c’est lui

qui entre en scène: on rencontre des amis, on se déplace dans le foyer,

la cohésion s’accomplit, mais de façon différente. De là où nous

sommes, le regard peut descendre jusqu’à l’entrée de la rue Saint-Urbain

et remonter jusqu’au dernier étage. On peut embrasser d’un seul

regard tous les niveaux du foyer tout en étant visuellement relié

à l’extérieur.»

Les Montréalais se demandent peut-être

pourquoi le boulevard de Maisonneuve Ouest a vu récemment transformer

ses intersections en diagonale en croisements à angle droit longeant

une nouvelle esplanade. L’explication se trouve dans le concept voulu

par M. Diamond. «Lorsque vous roulez vers l’ouest sur de Maisonneuve,

ce bâtiment constitue votre point d’aboutissement visuel; cela lui

donne une importance que n’ont pas les autres édifices de la Place

des Arts. Et en plein centre de cette cible optique, nous avons placé

un point de repère très particulier, une structure construite dans

un verre différent et contenant une sculpture. C’est là que se trouve

le salon des hôtes de marque, que nous avons placé dans l’axe, donc

avec la perspective. L’une des entrées principales donne directement

sur la rue Saint-Urbain, au cœur de la ville. Là encore, puisque l’on

parle de démocratie, l’accessibilité a été conçue de manière

à permettre aux gens d’arriver par le métro, de monter directement

du parc de stationnement, de descendre de l’autobus ou simplement

de venir à pied, en entrant par le niveau de la galerie marchande ou

par celui de la place. Et nous avons des ascenseurs pour les personnes

handicapées.»

M. Diamond termine sur ce qui est pour

lui le thème central: l’accueil. «À l’époque où l’on a construit

la Place des Arts, les centres d’activité culturelle se voulaient

repliés sur eux-mêmes. Je crois qu’aujourd’hui, on aspire à une

intégration beaucoup plus poussée entre les éléments qui composent

la ville et la rue. En voici un exemple. Grâce à la transparence,

on se débarrasse de l’impression d’élitisme que dégage un espace

clos.»

osm.ca

[Traduction: Michèle Gaudreau &

André Scialom]

English Version... |

|